醤油の選び方と使い分け

今回は和食に欠かせない醬油のお話です。

醬油の基本的な作り方、選び方、種類や使い分けなどを書いてみようと思います。

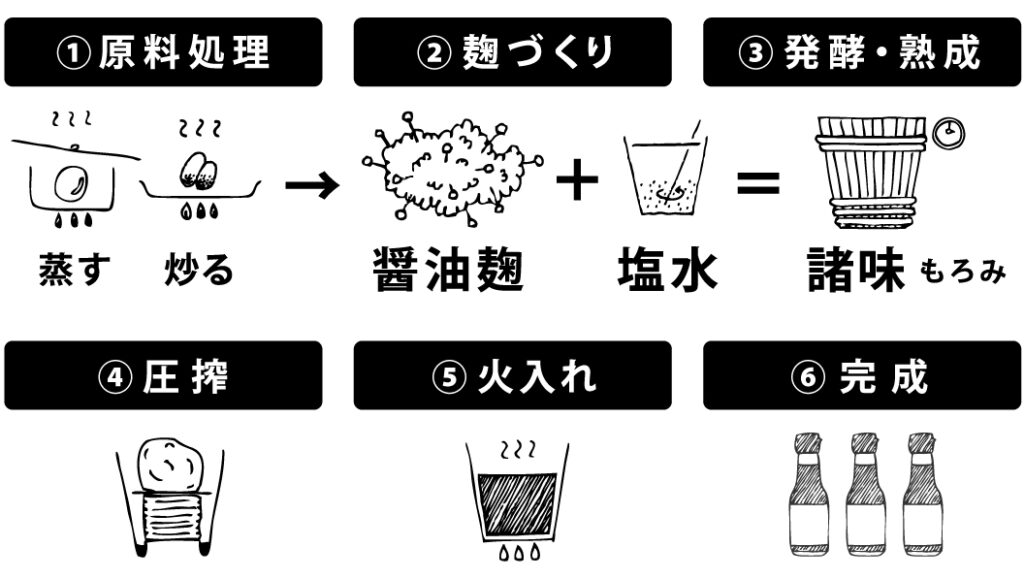

【醬油の作り方】

醤油の基本の原料は大豆・小麦・塩です。

大豆は蒸して、小麦は炒ります。

↓

その大豆と小麦に麹菌を付けて醤油のベースとなる麹を作ります。

↓

麹に塩水を合わせて「もろみ」と言われるものを作ります。

このもろみを6か月〜3年程度熟成させます。

↓

熟成したもろみを布や袋に入れて数日掛けて圧搾して絞ります。

↓

火入れをして微生物を殺菌します。

完成

こちらが昔ながらの作り方です。

画像:醤油職人HP参照

【出来る範囲で純粋なものを選びたい】

1940年頃からは脱脂加工大豆という大豆から油分を抜いたフレーク状のものを使った醤油作りが始まり、今では流通している8割ほどの醤油はこの脱脂加工大豆を使用して作られています。

この脱脂加工大豆は加工する際に薬剤を使用するので、それを不安視する声もあります。

そして、この加工大豆に遺伝子組み換え大豆が使用されている事もあるので注意したいポイントです。

あとは、アミノ酸、グルタミン酸ナトリウムなどのうま味調味料、カラメル色素、人工甘味料を使用したものも多く出回っています。

なるべく純粋な醤油を選ぶなら原材料が「丸大豆・小麦・塩」のみのものが理想ですね。

そして、大豆は国産や遺伝子組み換えではないもの。

質が良いものほど価格も高いので、そこは価格と質のバランスですが、できるだけいいものを選んで欲しいなと思っています。

次は種類や使い分けのご紹介です。

【熟成期間の違いで種類が変わる】

薄口、濃口、溜など醤油は種類がありますが、よく目にする醤油の種類の違いは主に熟成期間の違いによるものです。

【薄口醤油】

熟成が半年〜1年程度なのが薄口醤油です。

すっきりしたお味で、塩分が濃いです。

お吸い物や白身のお刺身に合わせたり、ドレッシングを作るときに使っても醤油感が強すぎず他の調味料と調和しやすいです。

【濃口醬油】

熟成が1年〜2年程度なのが濃口醬油です。

関東などでごく一般的に使われているのがこちらです。

煮物など料理全般、お豆腐、納豆など何にでも使いやすい。

【再仕込醤油】

熟成が2年〜3年程度。

醬油を作る時に通常は大豆と小麦で麹を作ってそこに塩水を合わせて熟成させていくのですが、再仕込み醤油はその塩水の代わりに濃口醤油を合わせて熟成させます。

濃厚でうま味が強いです。

濃口醤油と同じように使っても美味しいですが、ソースの代わりにフライにかけたり、料理の隠し味に少し使うのもオススメです。

この他にも白醤油やたまり醤油などがありますよ。

興味のある方はぜひ色々調べてみてください。

【和食の基本】

醤油は和食の基本となる調味料です。

今は安価で短時間で作られている醤油も多く売られていますが、伝統的な製法で作られているもの、原料にこだわっているもの、それぞれの地域で昔から醤油を作っている蔵元を大切に暮らしていきたいなと思っています。

醤油は地域ごとに味の特徴も様々なので、食べ比べをしてみるのも楽しいですよ(^^)